京都市で、股関節の痛みや症状でお悩みの皆さま、こんにちは。

股関節の痛みには、変形性股関節症、関節リウマチ、先天性股関節脱臼、(特発性)大腿骨骨頭壊死症、骨粗しょう症、何らかの感染、恥骨結合周囲炎などのスポーツ障害 etc があります。

股関節の痛みを訴え来院される方の多くは、変形性股関節症と診断されています。

ここから先は、その変形性股関節症について、説明してみたいと思います。

変形性股関節症は変形の程度によって初期、進行期、末期に分けられます。

初期には脚の付け根や臀部、膝の上部のこわばりや重い感じがあり、歩き始めや長時間の歩行、階段の昇降で痛みが起こります。変形が進行し進行期から末期になるにつれ、動きが制限されて痛みも強くなり、筋力も低下してきます。

長距離の歩行や階段の昇降、しゃがみ立ちが困難になるなど徐々に日常生活が制限されてきます。

.jpg)

当院では変形性股関節症・股関節痛には、次のような施術をします。

股関節の痛みは、レントゲンやMRIなどの画像に写る骨や椎間板の問題ではなく、いわゆる筋膜性疼痛症候群(MPS)として、このような症状を説明できるケースが多く存在します。

江原鍼灸整骨院.では、この考えを基にトリガーポイント鍼施術を行っています。

筋膜性疼痛症候群(MPS)という痛みの説明はこちら⇒http://www.ebara-acupuncture.com/mps

トリガーポイント療法は貴方が気づいていない病変部を探し、そこを治療する画期的な治療法です。

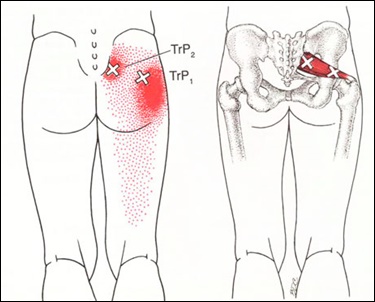

下の図のように、 赤いエリアが痛いと思う場合でも、実際は×のマークが痛みの発生源ですので、そこの治療が必要です。

このような現象を関連痛と呼びます。

私の悪いところはソコ!を見つけ出し施術をします。

.jpg)

【イラスト図出典:『Myofascial pain and Dysfunction The Trigger Point Manual』 より引用 】

下の画像はトリガーポイントを施術する際に使用する鍼や専用のツールです。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

下記は実際に行った股関節痛の施術例です。

⇒http://www.ebara-acupuncture.com/archives/6813

注:症状や良くなりかたには個人差があり、すべての人に効果を約束するものではありません。

・江原鍼灸整骨院.

・京都市中京区西ノ京御輿ケ岡町10番地

・電話 075-463-8639

・営業時間 9:00~12:00 16:00~19:00(水・土 午前中)

ebara / 2014年02月05日(水) 19:30